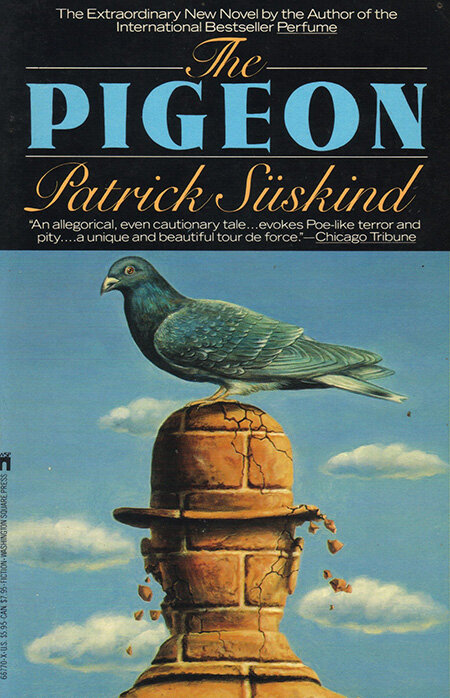

Le pigeon, Patrick Süskind (texte intégral)

Patrick Süskind

(Allemand, né en 1949)

Le Pigeon

Traduit de l’allemand par Bernard Lortholary

Cet ouvrage est la traduction intégrale du livre de langue allemande :

"DIE TAUBE"

ÉDITIONS YAPADVIRUS

1

LORSQUE lui arriva cette histoire de pigeon qui, du jour au lendemain, bouleversa son existence, Jonathan Noël avait déjà dépassé la cinquantaine, il avait derrière lui une période d’une bonne vingtaine d’années qui n’avait pas été marquée par le moindre événement, et jamais il n’aurait escompté que pût encore lui arriver rien de notable, sauf de mourir un jour. Et cela lui convenait tout à fait. Car il n’aimait pas les événements, et il avait une véritable horreur de ceux qui ébranlaient son équilibre intérieur et chamboulaient l’ordonnance de sa vie. La plupart des événements de ce genre se situaient, Dieu merci, fort loin dans les temps anciens de son enfance et de sa jeunesse, et il préférait ne plus s’en souvenir du tout, ou bien alors ce n’était qu’avec un extrême déplaisir. Ainsi, un après-midi d’été, du côté de Charenton, en juillet 1942, comme il revenait de pêcher à la ligne – il avait fait un orage, ce jour-là, et puis il avait plu, après une longue période de chaleur, et sur le chemin du retour, il avait ôté ses chaussures, avait marché pieds nus sur l’asphalte chaud et trempé, il avait pataugé dans les flaques, plaisir indescriptible… – il revenait donc de pêcher à la ligne et avait couru à la cuisine, pensant trouver sa mère en train de préparer le repas, et voilà que sa mère n’y était plus, il n’y avait plus que son tablier, jeté sur le dossier de la chaise. Son père lui avait dit que sa mère était partie, elle y avait été obligée, pour un voyage qui durerait assez longtemps. On l’a emmenée, dirent les voisins, on l’a d’abord menée au Vélodrome d’Hiver, puis au camp de Drancy, de là on part vers l’Est, et personne n’en revient. Et Jonathan ne comprit rien à cet événement, l’événement l’avait complètement désorienté, et quelques jours plus tard son père avait disparu lui aussi, et Jonathan et sa petite sœur se retrouvèrent dans un train qui roulait vers le sud, et d’abord des hommes complètement inconnus leur firent traverser un pré, les traînèrent à travers un bois et les mirent à nouveau dans un train qui roula vers le sud, très loin, incompréhensiblement loin, et un oncle qu’ils n’avaient encore jamais vu vint les chercher à Cavaillon et les emmena dans sa ferme, près de la localité de Puget, dans la vallée de la Durance, et les y cacha jusqu’à la fin de la guerre. Ensuite, il les fit travailler dans les champs de légumes.

Au début des années cinquante – Jonathan commençait à prendre goût à sa vie de travailleur agricole – l’oncle exigea qu’il parte pour l’armée, et Jonathan s’engagea docilement pour trois ans. Pendant la première année, il fut exclusivement occupé à s’accoutumer aux désagréments de la vie grégaire et brutale des casernes. La deuxième année, il fut embarqué pour l’Indochine. Il passa le plus clair de la troisième année à l’hôpital, avec une blessure au pied, une blessure à la jambe et une dysenterie amibienne. Quand il revint à Puget, au printemps 1954, sa sœur avait disparu ; émigrée au Canada, lui dit-on. L’oncle exigea alors que Jonathan se marie dans les plus brefs délais, et ce avec une jeune fille du nom de Marie Baccouche, du village voisin de Lauris, et Jonathan, qui n’avait encore jamais vu la jeune fille, fit gentiment ce qu’on lui disait, et le fit même de bon cœur ; car, bien qu’il n’eût qu’une idée peu précise de ce qu’était le mariage, il espérait néanmoins y trouver enfin cet état de calme monotone et exempt d’événements qui était tout ce qu’il désirait. Mais au bout de quatre mois déjà, Marie Baccouche mit au monde un petit garçon, et dès l’automne de la même année elle filait avec un Tunisien, fruitier à Marseille…

De toutes ces péripéties, Jonathan Noël tira la conclusion qu’on ne pouvait se fier aux humains et qu’on ne saurait vivre en paix qu’en les tenant à l’écart. Et comme de surcroît il était à présent l’objet des railleries du village – ce qui ne le dérangeait pas à cause des railleries en elles-mêmes, mais à cause de l’attention générale qu’il suscitait par là –, pour la première fois de sa vie il prit une décision par lui-même : il alla au Crédit Agricole, retira ses économies, fit sa valise et prit le train pour Paris.

Il eut alors, par deux fois, beaucoup de chance. Il trouva du travail comme vigile d’une banque de la rue de Sèvres, et il trouva un logement, une chambre de bonne, au sixième étage d’un immeuble de la rue de la Planche. On y accédait en passant par l’arrière-cour, par le petit escalier de service et par un étroit couloir prenant maigrement le jour par une seule fenêtre. Sur ce couloir donnaient deux douzaines de petites chambres aux portes numérotées et peintes en gris, et tout au fond se trouvait le numéro 24, la chambre de Jonathan. Elle mesurait trois mètres quarante de long, deux mètres vingt de large et deux mètres cinquante de haut, et offrait pour tout confort un lit, une table, une chaise, une ampoule électrique et un portemanteau, rien d’autre. Il fallut attendre les années soixante pour qu’on renforce les lignes électriques, de sorte qu’on put brancher un réchaud et un radiateur, et pour qu’on installe des conduites d’eau, si bien que les chambres furent dotées de lavabos et de chauffe-eau. Jusque-là, tous les habitants des chambres de bonne, sauf s’ils utilisaient indûment un réchaud à alcool, mangeaient froid, dormaient sans chauffage, et lavaient leurs chaussettes, leur petite vaisselle, et se lavaient eux-mêmes à l’eau froide, à un seul point d’eau, dans le couloir, juste à côté de la porte des w-c communs. Tout cela ne gênait nullement Jonathan. Ce n’était pas le confort qu’il recherchait, mais une demeure sûre, qui lui appartînt à lui et à lui seul, qui le mît à l’abri des surprises désagréables de la vie, et d’où personne ne pourrait plus le chasser. Et lorsqu’il pénétra pour la première fois dans la chambre numéro 24, il sut aussitôt à quoi s’en tenir ; c’est ça, c’est ce que tu voulais en fait depuis toujours, c’est là que tu demeureras. (Tout comme c’est, paraît-il, le cas de bien des hommes qui connaissent ce qu’on appelle le coup de foudre et qui, en un éclair éblouissant, savent que cette femme qu’ils n’avaient jamais vue est la femme de leur vie, qu’ils la posséderont et qu’ils resteront auprès d’elle jusqu’à la fin de leurs jours.)

Jonathan Noël loua cette chambre pour cinq mille anciens francs par mois ; de là il se rendait chaque matin à son travail dans la toute proche rue de Sèvres, rentrait le soir avec du pain, du saucisson, des pommes et du fromage, mangeait, dormait, et était heureux. Le dimanche, il ne quittait pas sa chambre, il y faisait le ménage et mettait des draps propres à son lit. Il vécut ainsi tranquille et content, année après année, lustre après lustre. Certaines réalités extérieures changèrent entretemps, comme le montant des loyers et le style des locataires. Dans les années cinquante, beaucoup de bonnes logeaient encore dans les autres chambres, et de jeunes couples, et quelques retraités. Par la suite, on vit fréquemment emménager et déménager des Espagnols, des Portugais, des Maghrébins. À partir de la fin des années soixante, il y eut une majorité d’étudiants. Finalement, les vingt-quatre chambrettes ne furent plus toutes louées. Beaucoup restèrent vides, ou bien servirent à leurs propriétaires, occupants des appartements bourgeois des étages moins élevés, de débarras ou de chambres de dépannage pour des hôtes occasionnels. Au cours des années, le numéro 24 de Jonathan était devenu un logis relativement confortable. Il avait acheté un lit neuf, installé un placard, recouvert de moquette grise ses sept mètres carrés et demi de sol, et habillé son coin-toilette-et-cuisine d’un beau papier plastifié de couleur rouge. Il possédait une radio, un appareil de télévision et un fer à repasser. Ses provisions n’étaient plus accrochées comme auparavant dans un sac, à l’extérieur de la fenêtre, il les conservait dans un minuscule frigo placé sous le lavabo, si bien que, même au plus fort de l’été, il n’avait plus son beurre qui coulait ou son jambon qui séchait. À la tête de son lit, il avait installé une étagère, où il n’y avait pas moins de dix-sept livres : une petite encyclopédie médicale en trois volumes, quelques beaux ouvrages illustrés sur l’homme de Cro-Magnon, la métallurgie de l’âge du bronze, l’Égypte des pharaons, les Étrusques, et la Révolution française ; un livre sur la marine à voile, un sur les drapeaux, un sur la faune tropicale, deux romans d’Alexandre Dumas père, les Mémoires de Saint-Simon, un livre de cuisine sur les repas à plat unique, le Petit Larousse et le Manuel des personnels de garde et de surveillance, comprenant en particulier les consignes concernant l’utilisation du pistolet réglementaire. Sous le lit était entreposée une douzaine de bouteilles de vin rouge, dont une de Château Cheval-Blanc, grand cru classé, que Jonathan gardait pour le jour où il prendrait sa retraite, en 1998. Une ingénieuse disposition des lampes électriques faisait qu’en trois différents endroits de sa chambre – à savoir au pied comme à la tête de son lit, et devant sa petite table – Jonathan pouvait s’asseoir et lire son journal sans être ébloui et sans se faire de l’ombre.

Du fait de ces nombreuses acquisitions, il est vrai que la chambre était devenue encore plus petite, elle s’était quasiment développée vers l’intérieur comme un coquillage qui aurait sécrété trop de nacre, et avec tous ses aménagements divers et raffinés elle ressemblait plutôt à une cabine de bateau, ou à un compartiment luxueux de wagon-lit, qu’à une modeste chambre de bonne. Mais elle avait conservé, trente années durant, sa qualité essentielle : elle était et demeurait pour Jonathan, dans un monde peu sûr, un îlot de sécurité, elle restait son ancrage et son refuge, sa maîtresse, oui, sa maîtresse, car elle l’accueillait tendrement en elle, sa petite chambre, lorsqu’il rentrait le soir, elle le réchauffait et le protégeait, elle nourrissait son corps et son âme, elle était toujours là quand il avait besoin d’elle, et elle ne l’abandonnait jamais. Elle était de fait la seule chose qui, dans sa vie, se fût avérée digne de confiance. Et c’est pourquoi il n’avait jamais songé un instant à se séparer d’elle-même maintenant qu’il avait plus de cinquante ans et qu’à l’occasion il éprouvait quelque peine à gravir jusqu’à elle tous ces escaliers, et que ses appointements lui auraient permis de louer un véritable appartement et d’avoir sa cuisine, ses w-c et sa salle de bain. Il restait fidèle à sa maîtresse, il était même sur le point de resserrer encore les liens qui les unissaient l’un à l’autre. Il entendait rendre leur liaison à tout jamais indissoluble, il voulait en effet l’acheter. Il avait déjà passé contrat avec Mme Lassalle, sa propriétaire. Cela allait lui coûter cinquantecinq mille nouveaux francs. Il en avait déjà versé quarante-sept mille. Les huit mille restants étaient payables à la fin de l’année. Et dès lors elle serait définitivement à lui, et rien au monde ne pourrait désormais les arracher l’un à l’autre, lui, Jonathan, et sa chambre chérie, jusqu’à ce que la mort les sépare. Voilà où en étaient les choses lorsqu’en août 1984, un vendredi matin, se produisit l’histoire du pigeon.

2

JONATHAN venait juste de se lever. Il avait mis ses pantoufles et son peignoir de bain, afin de se rendre, comme chaque matin avant de se raser, aux w-c de l’étage. Avant d’ouvrir la porte, il y appliqua son oreille pour s’assurer qu’il n’entendait personne dans le couloir. Il n’aimait pas rencontrer des voisins, et surtout pas en pyjama et en peignoir, et encore moins sur le chemin des w-c. Trouver les toilettes occupées eût déjà été passablement déplaisant ; mais ce qui était proprement atroce, c’était l’idée de se heurter à un autre locataire devant les toilettes. Une seule fois, cela lui était arrivé, dans l’été 1959, voilà vingt-cinq ans, et il frémissait rien que d’y repenser : cette frayeur simultanée à la vue de l’autre, cette perte simultanée de l’anonymat dans une entreprise qui précisément exigeait l’anonymat, cette façon simultanée de battre en retraite et d’avancer à nouveau, ce bredouillement simultané de politesses, je vous en prie, après vous, mais non, après vous Monsieur, j’ai tout le temps, non, vous d’abord, j’insiste… et tout cela en pyjama ! Non, il ne voulait plus jamais vivre un moment pareil, et d’ailleurs il ne l’avait jamais plus vécu, grâce à l’application prophylactique de son oreille. En l’appliquant ainsi sur la porte, il voyait, à travers, ce qui se passait dans le couloir. Il savait le sens de chaque grincement, de chaque bruit de serrure, il savait interpréter chaque clapotis et chaque sifflement discret, voire le silence lui-même. Et maintenant qu’il avait écouté seulement quelques secondes, l’oreille contre la porte, il avait la certitude qu’il n’y avait pas âme qui vive dans le couloir, que les toilettes étaient libres, que tout le monde dormait encore. De la main gauche il tourna le bouton du verrou de sécurité, de la droite la poignée de la serrure, le pêne rentra, Jonathan tira d’une secousse légère, et la porte s’entrebâilla, puis s’ouvrit.

Pour un peu, il avait déjà enjambé le seuil, son pied était déjà en l’air, le gauche, sa jambe était déjà lancée en avant… quand il le vit. Il était posé devant sa porte, à moins de vingt centimètres du seuil, dans la lueur blafarde du petit matin qui filtrait par la fenêtre. Il avait ses pattes rouges et crochues plantées sur le carrelage sang de bœuf du couloir, et son plumage lisse était d’un gris de plomb : le pigeon.

Il avait penché sa tête de côté et fixait Jonathan de son œil gauche. Cet œil, un petit disque rond, brun avec un point noir au centre, était effrayant à voir. Il était fixé comme un bouton cousu sur le plumage de la tête, il était dépourvu de cils et de sourcils, il était tout nu et impudemment tourné vers l’extérieur, et monstrueusement ouvert ; mais en même temps il y avait là, dans cet œil, une sorte de sournoiserie retenue ; et, en même temps encore, il ne semblait être ni sournois, ni ouvert, mais tout simplement sans vie, comme l’objectif d’une caméra qui avale toute lumière extérieure et ne laisse passer aucun rayon en provenance de son intérieur. Il n’y avait pas d’éclat, pas de lueur dans cet œil, pas la moindre étincelle de vie. C’était un œil sans regard. Et il fixait Jonathan.

Une frayeur mortelle : c’est sans doute ainsi qu’après coup il aurait décrit ce moment, mais ce n’eût pas été juste, car la frayeur ne vint que plus tard. C’était bien plutôt une mortelle stupéfaction.

Pendant peut-être cinq, peut-être dix secondes – il lui parut à lui que c’était pour toujours –, il resta figé, la main sur la poignée et le pied levé pour faire son premier pas, sans pouvoir avancer ni reculer. Puis il se produisit un petit mouvement. Ou bien le pigeon prit appui sur son autre patte, ou bien il se rengorgea un petit peu, en tout cas une brève secousse parcourut son corps, et en même temps deux paupières se refermèrent d’un coup sec sur son œil, l’une d’en bas et l’autre d’en haut, pas vraiment des paupières, en fait, mais plutôt des sortes de clapets en caoutchouc qui, comme des lèvres surgies de nulle part, avalèrent l’œil. Pour un moment, il avait disparu. Et c’est là seulement que Jonathan sentit la fulguration de la frayeur, là que ses cheveux se hérissèrent d’une horreur panique. D’un bond en arrière, il se jeta dans sa chambre et claqua la porte avant que l’œil du pigeon ait eu le temps de se rouvrir. Il tourna, le verrou, fit en titubant les trois pas jusqu’à son lit et s’y assit en tremblant, son cœur battant la chamade. Il avait le front glacé et, sur sa nuque et le long de son échine, il sentit la sueur qui se mettait à ruisseler.

Sa première pensée fut qu’il allait avoir un infarctus ou une attaque, ou pour le moins une syncope ; tu as l’âge qu’il faut pour toutes ces choses-là, songea-t-il ; passé cinquante ans, la moindre occasion est bonne pour ce genre de tuile. Et il se laissa tomber de côté sur son lit, tira la couverture sur ses épaules frissonnantes et attendit la douleur convulsive, l’élancement dans la poitrine ou dans l’épaule (il avait lu un jour dans sa petite encyclopédie médicale que tels étaient les symptômes infaillibles de l’infarctus), ou bien un lent obscurcissement de la conscience. Mais voilà qu’il ne se produisait rien de tel. Les battements du cœur se calmaient, le sang de nouveau irriguait uniformément la tête et les membres, et les signes de paralysie caractéristiques d’une attaque n’apparaissaient pas. Jonathan pouvait bouger les orteils et les doigts, et contraindre son visage à faire des grimaces, signe qu’organiquement et neurologiquement tout était à peu près en état de fonctionner.

Mais, en revanche, il tourbillonnait dans son cerveau une masse confuse d’idées terrifiantes sans coordination aucune, comme un vol de noirs corbeaux, et cela criait et battait des ailes dans sa tête et cela croassait : tu es fini ! tu es vieux et tu es fini, tu laisses un pigeon te faire une frayeur mortelle, un pigeon t’oblige à te réfugier dans ta chambre, te flanque par terre, te tient prisonnier. Tu vas mourir, Jonathan, tu vas mourir, si ce n’est tout de suite ce sera pour bientôt, et ta vie aura été ratée, tu l’as gâchée, car la voici toute chamboulée par un pigeon ; il faut que tu le tues, mais tu es incapable de le tuer, tu es incapable de tuer une mouche, ou bien si, une mouche encore à la rigueur, ou un moustique, ou un petit insecte, mais jamais une chose qui a du sang chaud, un être à sang chaud et qui pèse son poids comme un pigeon, tu tirerais plutôt sur un homme, pan-pan, c’est vite fait, ça fait juste un petit trou, de huit millimètres, c’est propre et c’est permis, en cas de légitime défense c’est permis, paragraphe un du règlement pour les personnels de surveillance ayant droit au port d’arme, c’est même recommandé, personne ne te fera le moindre reproche si tu abats un homme, au contraire, mais un pigeon ? comment abat-on un pigeon ? ça volette, un pigeon, ça se rate facilement, c’est troubler l’ordre public que de tirer sur un pigeon, c’est interdit, cela entraîne le retrait du port d’arme, la perte de ton emploi, tu te retrouves en prison si tu tires sur un pigeon, non, tu ne peux pas le tuer ; mais vivre, tu ne peux pas non plus vivre avec lui, jamais, dans une maison habitée par un pigeon un homme ne saurait continuer à vivre, un pigeon, c’est le chaos et l’anarchie en personne, ça voltige en tous sens de façon imprévisible, ça s’agrippe et ça vous picore les yeux, un pigeon, ça salit sans arrêt et ça dégage une nuée de bactéries pernicieuses et de virus de la méningite ; ça ne reste pas seul, un pigeon, ça en attire d’autres, ça s’accouple et ça se reproduit à une vitesse folle, tu vas être assiégé par une armée de pigeons, tu ne pourras plus quitter ta chambre, tu mourras de faim, tu seras asphyxié par tes excréments, tu seras forcé de te jeter par la fenêtre et tu iras te fracasser sur le trottoir ; non, tu seras trop lâche, tu resteras enfermé dans ta chambre et tu crieras au secours, tu crieras qu’on appelle les pompiers, pour qu’ils viennent avec des échelles et qu’ils te sauvent d’un pigeon, d’un pigeon ! Tu seras la risée de l’immeuble, la risée de tout le quartier, on s’exclamera : « Regardez M. Noël ! » et on te montrera du doigt : « Regardez, M. Noël a besoin qu’on vienne à son secours à cause d’un pigeon ! » Et on te mettra dans une clinique psychiatrique. Oh, Jonathan. Jonathan, ta situation est désespérée, tu es perdu, Jonathan !

Voilà les cris et les croassements qui retentissaient dans sa tête, et Jonathan en était si désorienté et si désespéré qu’il fit une chose qu’il n’avait plus faite depuis ses années d’enfance : dans sa détresse, il joignit les mains et pria. « Mon Dieu, mon Dieu, pria-t-il, pourquoi m’as-Tu abandonné ? Pourquoi ai-je droit de Ta part à pareil châtiment ? Notre Père qui est aux cieux, sauve-moi de ce pigeon ! Amen. » Ce n’était pas, on le voit, une prière en bonne et due forme, c’était plutôt, fait de pièces et de morceaux empruntés à ses rudiments d’instruction religieuse, un bredouillis qu’il émettait là. Mais cela l’aida tout de même, car cela exigeait un certain degré de concentration intellectuelle, et cela chassa toutes ces pensées confuses. Autre chose l’aida encore davantage. C’est qu’à peine sa prière terminée, il éprouva une si impérieuse envie de pisser qu’il se rendit compte qu’il allait souiller le lit où il était étendu, son beau matelas à ressorts, ou bien sa belle moquette grise, s’il ne trouvait pas moyen de se soulager autrement dans les secondes qui venaient. Cela le fit revenir tout à fait à lui. Il se leva en gémissant, jeta un regard désespéré vers la porte… Non, il ne pouvait franchir cette porte, même si ce maudit oiseau était à présent parti, il ne pourrait pas arriver jusqu’aux toilettes… Il alla vers le lavabo, ouvrit d’un coup son peignoir, rabattit d’un coup le pantalon de son pyjama, ouvrit le robinet et pissa dans le lavabo.

Il n’avait jamais fait une chose pareille. Quelle horreur, la simple idée de pisser carrément dans un beau lavabo blanc, impeccablement récuré, servant à la toilette et à la vaisselle ! Jamais il n’aurait cru qu’il tomberait si bas, jamais qu’il serait même physiquement capable de commettre un tel sacrilège. Et en voyant maintenant son urine couler sans la moindre retenue ni contrainte, se mélanger à l’eau et disparaître en gargouillant par la bonde, et en sentant comment le ballonnement de son bas-ventre s’atténuait merveilleusement, voilà que les larmes en même temps se mirent à lui couler des yeux, tellement il avait honte. Lorsqu’il eut fini, il laissa l’eau couler encore un moment et nettoya le lavabo à fond avec un détergent liquide, pour effacer jusqu’aux plus petites traces de son forfait. « Une exception n’est pas la règle », se dit-il à mi-voix comme pour s’excuser devant le lavabo, devant la chambre ou devant lui-même, « l’exception n’est pas la règle, c’était une situation d’urgence exceptionnelle, cela ne se reproduira sûrement pas… ».

Dès lors, il se calma. Les gestes de nettoyer, de ranger le flacon de détergent, de tordre son chiffon pour l’essorer – ces gestes souvent faits, familiers et rassurants – lui firent retrouver le sens pratique. Il regarda l’heure. Il était tout juste sept heures et quart passées. Normalement, à sept heures et quart, il était déjà rasé et il faisait son lit. Mais le retard était encore raisonnable, il allait pouvoir le rattraper, au besoin en renonçant à son petit déjeuner. S’il y renonçait, calcula-t-il, il serait même en avance de sept minutes sur son horaire habituel. Ce qui comptait, c’était uniquement qu’il quittât sa chambre à huit heures cinq, car il fallait qu’il fût à la banque à huit heures un quart. Comment il allait s’y prendre, il n’en savait rien encore, mais enfin il avait encore un délai de grâce de trois quarts d’heure. C’était beaucoup. Trois quarts d’heure, cela faisait beaucoup de temps lorsqu’on venait de voir la mort en face et d’échapper de justesse à un infarctus. Cela faisait deux fois plus de temps encore lorsqu’on n’était plus soumis à la pression impérieuse d’une vessie pleine. Il résolut donc de se comporter pour l’instant comme si rien ne s’était passé et de vaquer à ses habituelles occupations du matin. Il fit couler l’eau chaude dans le lavabo et se rasa. Tout en se rasant, il réfléchit sérieusement. « Jonathan Noël, se dit-il, tu as été soldat en Indochine deux années durant, et tu t’y es tiré de plus d’une situation critique. Si tu rassembles tout ton courage et toute ton ingéniosité, si tu te cuirasses en conséquence et si tu as de la chance, on peut penser que tu réussiras une sortie hors de cette chambre. Mais, la sortie effectuée, que se passera-t-il ? Qu’arrivera-t-il si effectivement tu contournes cette affreuse bête devant la porte, si tu atteins sain et sauf la cage de l’escalier et si tu prends le large ? Tu pourras te rendre à ton travail, tu pourras survivre sans encombre à cette journée… Mais que feras-tu alors ? Où iras-tu ce soir ? Où passeras-tu la nuit ? » Car ce pigeon – s’il réussissait à lui échapper une fois – il ne voulait pas le rencontrer une seconde fois, il ne voulait à aucun prix vivre sous le même toit que ce pigeon, pas un seul jour, pas une nuit, pas une heure : c’était pour lui une décision irrévocable. Il fallait donc qu’il se tînt prêt à passer cette nuit dans une pension, et peut-être aussi les nuits suivantes. Cela signifiait qu’il lui fallait emporter de quoi se raser, sa brosse à dents, et du linge de rechange. En outre, il avait besoin de son carnet de chèques et, par sécurité, aussi de son livret d’épargne. Il avait douze cents francs sur son compte courant. Cela suffirait pour deux semaines, à condition de trouver un hôtel bon marché. Si alors le pigeon bloquait toujours sa chambre, il faudrait entamer ses économies. Sur son compte d’épargne, il avait six mille francs, c’était énormément d’argent. De quoi vivre à l’hôtel pendant des mois. Et puis, par-dessus le marché, il touchait son salaire, trois mille sept cents francs par mois, impôts déduits. En revanche, il fallait payer à la fin de l’année huit mille francs à Mme Lassalle, le solde du prix de la chambre. De sa chambre. De cette chambre qu’il n’allait plus habiter du tout. Comment expliquer à Mme Lassalle qu’il sollicitait un délai pour ce dernier versement ? Il ne pouvait tout de même guère lui dire : « Madame, je ne puis vous verser ces derniers huit mille francs parce que j’habite depuis des mois à l’hôtel, du fait que la chambre que je veux vous acheter est bloquée par un pigeon… » Il ne pouvait tout de même guère lui dire cela. Il lui revint alors à l’esprit qu’il possédait encore cinq pièces d’or, cinq napoléons dont chacun valait bien ses six cents francs et qu’il s’était achetés en 1958, pendant la guerre d’Algérie, par peur de l’inflation. Il ne fallait surtout pas qu’il oublie d’emporter ces cinq napoléons… Et il possédait encore un mince bracelet d’or qui lui venait de sa mère. Et son poste à transistors. Et un stylo à bille en argent, très chic, que tous les employés de la banque avaient eu comme cadeau de Noël. S’il vendait tous ces trésors, il pourrait, en étant très économe, vivre à l’hôtel jusqu’à la fin de l’année et verser tout de même ses huit mille francs à Mme Lassalle. À partir du premier janvier, la situation serait déjà plus favorable, car alors il serait propriétaire de la chambre et n’aurait plus à payer de loyer. Et peut-être que le pigeon ne survivrait pas à l’hiver. Combien de temps cela vivait-il, un pigeon ? Deux ans, trois ans, dix ans ? Et si c’était un vieux pigeon ? Peut-être qu’il mourrait dans une semaine ? Peut-être qu’il allait mourir dès aujourd’hui ? Peut-être qu’il n’était venu que pour mourir…

Il avait fini de se raser ; il vida le lavabo, le rinça, le remplit de nouveau, se lava le torse et les pieds, se brossa les dents, vida encore le lavabo et le nettoya avec le chiffon. Puis il fit son lit. Sous l’armoire, il avait une vieille valise en carton où il entreposait son linge sale, pour le porter une fois par mois à la laverie. Il alla prendre cette valise, la vida et la posa sur le lit.

C’était avec cette valise qu’il avait fait en 1942 le trajet de Charenton à Cavaillon, et qu’il était arrivé à Paris en 1954. Quand il vit cette vieille valise posée sur son lit et qu’il commença de la remplir, non pas de linge sale, mais avec du linge propre, une paire de souliers bas, son nécessaire de toilette, un fer à repasser, un carnet de chèques et ses objets de valeur – comme pour un voyage –, voilà encore que les larmes lui vinrent aux yeux, non de honte cette fois, mais de désespoir muet. Il avait l’impression d’être rejeté trente ans en arrière dans sa vie, d’avoir perdu trente années de sa vie.

Lorsqu’il eut bouclé sa valise, il était huit heures moins un quart. Il s’habilla, en commençant par l’uniforme habituel : pantalon gris, chemise bleue, blouson de cuir, ceinturon de cuir avec l’étui du pistolet, casquette réglementaire grise. Puis il s’équipa pour la rencontre avec le pigeon. Ce qui lui répugnait le plus, c’était l’idée que le pigeon puisse entrer en contact physique avec lui, que, par exemple, il lui picore les chevilles ou qu’en s’envolant il lui effleure de ses ailes les mains ou le cou, ou bien, pis encore, qu’il se pose sur lui avec ses pattes écartées et crochues. Aussi ne mit-il pas ses souliers bas en cuir fin, mais ses grandes bottes inélégantes, avec semelles de peau de mouton, dont d’habitude il ne se servait qu’en janvier ou février ; il enfila son manteau d’hiver, le boutonna du bas jusqu’en haut, s’enroula une écharpe de laine autour du cou jusqu’à se couvrir le menton, et se protégea les mains avec des gants de cuir fourrés. Dans sa main droite, il prit son parapluie. Ainsi équipé, à huit heures moins sept, il était prêt à tenter sa sortie.

Il ôta sa casquette réglementaire et appliqua son oreille contre la porte. On n’entendait rien. Il remit sa casquette, se l’enfonça solidement sur le front, prit sa valise et la posa à portée de main près de la porte. Pour avoir la main droite libre, il accrocha le parapluie à son poignet, puis de la main droite il saisit le loquet, de la gauche le bouton du verrou de sécurité, tourna pour faire rentrer le pêne, et entrebâilla la porte. Il jeta au-dehors un regard inquisiteur.

Le pigeon n’était plus devant la porte. Sur le carreau où il s’était posé, il n’y avait plus désormais qu’une tache vert émeraude de la taille d’une pièce de cinq francs, et une minuscule plume, duveteuse et blanche, qui frémissait légèrement dans le courant d’air de la porte entrebâillée. Jonathan frissonna de dégoût. Pour un peu, il aurait immédiatement claqué la porte à nouveau. Sa nature instinctive voulait reculer, se réfugier dans sa chambre, à l’abri, fuir l’horreur qui se trouvait là, dehors. Mais alors il vit qu’il n’y avait pas là une tache unique, mais qu’il y avait beaucoup de taches. Toute la portion du couloir qu’il pouvait parcourir du regard était constellée de ces taches vert émeraude à l’éclat humide. Et il se passa alors cette chose étrange que la multiplicité de ces ignominies, loin d’augmenter le dégoût de Jonathan, accrut au contraire sa détermination à résister : la première tâche isolée et la première petite plume l’auraient sans doute fait reculer, et il aurait refermé la porte à jamais. Mais que le pigeon eût manifestement conchié tout le couloir, cette universalité de l’odieux phénomène mobilisa tout son courage. Il ouvrit grand la porte. Alors il vit le pigeon. Il était posé vers la droite, à une distance d’un mètre et demi, tassé dans un coin tout à l’extrémité du couloir. Il y avait si peu de lumière, et d’ailleurs Jonathan jeta dans sa direction un regard si bref, qu’il ne put distinguer la bête était endormie ou éveillée, si elle avait les yeux ouverts ou fermés. Il n’avait d’ailleurs aucune envie de le savoir. Il aurait préféré ne l’avoir pas du tout. Dans son livre sur la faune tropicale, il avait lu un jour que certains animaux, surtout les orangs-outans, ne se jetaient sur les hommes que si on les regardait dans les yeux ; si on les ignore, il paraîtrait qu’ils vous laissent tranquille. Peut-être que cela valait aussi pour les pigeons. En tout cas, Jonathan décida de faire comme si le pigeon n’existait plus et, au moins, de ne pas le regarder.

Il poussa lentement sa valise dans le couloir, tout à fait lentement et prudemment, entre les taches vertes. Puis il ouvrit le parapluie, le tint de la main gauche devant sa poitrine et son visage comme un bouclier, sortit dans le couloir, sans cesser de prendre garde aux taches sur le sol, et referma la porte derrière lui. Quoiqu’il se fût bien promis de faire comme si de rien n’était, l’angoisse le saisit tout de même à nouveau, et il sentit son cœur battre jusqu’au fond de sa gorge ; et quand, de ses doigts gantés, il ne parvint pas tout de suite à extraire sa clé de sa poche, il se mit à trembler de nervosité au point que le parapluie faillit lui échapper ; et quand il le rattrapa de la main droite pour le coincer entre son épaule et sa joue, voilà que la clé tomba pour le coup, et il s’en fallut de très peu qu’elle ne tombât en plein dans une de ces taches, et il dut se pencher pour la ramasser ; et lorsqu’il l’eut enfin bien en main, l’excitation fit qu’il la mit trois fois à côté de la serrure avant de l’y introduire et de lui faire faire deux tours. À ce moment, il eut l’impression d’entendre derrière lui un bruit d’ailes… À moins qu’il n’eût seulement heurté le mur avec le parapluie ?… Alors il entendit à nouveau, sans aucun doute possible, un battement d’ailes bref et sec, et là il fut saisi de panique. Il arracha la clé de la serrure, empoigna au vol sa valise et détala. Le parapluie ouvert raclait contre le mur, la valise bringuebalait contre les portes des autres chambres, à mi-distance les vantaux de la fenêtre obstruaient le couloir, il passa en force, tirant derrière lui le parapluie d’une manière si violente et maladroite que la toile partit en lambeaux, il n’y fit pas attention, tout lui était égal, il ne songeait qu’à partir, partir, partir.

Ce n’est qu’une fois arrivé sur le palier qu’il s’arrêta un instant pour refermer ce satané parapluie, et qu’il jeta un coup d’œil en arrière : par la fenêtre, les premiers rayons du soleil matinal tombaient dans le couloir, découpant dans la pénombre un bloc de lumière aux arêtes précises. On ne pouvait guère voir au travers, et ce n’est qu’en clignant des yeux et en y regardant à deux fois que Jonathan parvint à voir, tout au fond, le pigeon qui s’arrachait à son coin sombre, faisait en avant quelques pas rapides et vacillants, puis se posait à nouveau juste devant la porte de sa chambre.

Avec horreur il se détourna, et descendit l’escalier. Il était sûr à cet instant de ne jamais pouvoir revenir.

3

DE marche en marche, il se calma. Sur le palier du deuxième étage, une soudaine bouffée de chaleur lui rappela qu’il avait toujours son manteau d’hiver, son écharpe et ses bottes fourrées. D’un moment à l’autre, par l’une des portes de service donnant des cuisines sur l’escalier, une bonne pouvait sortir pour faire les courses, ou bien M. Rigaud, pour poser dehors ses bouteilles de vin vides, ou bien même éventuellement Mme Lassalle, pour une raison ou pour une autre ; elle se levait de bonne heure, Mme Lassalle, elle était d’ailleurs déjà debout, on sentait l’arôme envahissant de son café dans tout l’escalier ; et Mme Lassalle ouvrirait donc sa porte de service, et il se trouverait en face d’elle sur le palier, lui, Jonathan, grotesquement emmitouflé comme en plein hiver, sous ce soleil éclatant du mois d’août ; ce serait beaucoup trop gênant pour faire semblant de rien, il faudrait qu’il donne une explication, mais que pourrait-il bien trouver ? Il allait devoir inventer un mensonge, mais lequel ? Pour sa tenue présente, il n’existait pas d’explication plausible. On ne pouvait que penser qu’il était fou.

Peut-être qu’il était fou. Il posa sa valise, en retira sa paire de souliers bas et ôta prestement ses gants, son manteau, son écharpe et ses bottes ; il mit les souliers, fourra dans la valise l’écharpe, les gants et les bottes, et prit le manteau sur son bras. Dès lors, il jugea que son allure était justifiable aux yeux de n’importe qui. Au besoin, il pourrait toujours prétendre qu’il portait son linge à la laverie et son manteau chez le teinturier. Nettement soulagé, il reprit sa descente.

Dans la cour, il tomba sur la concierge, en train de rentrer les poubelles vides sur un petit chariot. Aussitôt il se sentit pris en faute et son pas fut hésitant. Il ne pouvait plus battre en retraite vers la pénombre de l’escalier, elle l’avait déjà vu, il fallait continuer d’avancer.

« Bonjour, monsieur Noël, dit-elle tandis qu’il passait près d’elle d’un pas délibérément martial. — Bonjour, madame Rocard », marmonna-t-il.

Ils ne se parlaient jamais davantage. Depuis dix ans qu’elle était dans l’immeuble, il ne lui avait jamais dit autre chose que « bonjour, madame » et « bonsoir, madame », et puis « merci, madame » quand elle lui tendait son courrier. Non qu’il eût quelque chose contre elle. Ce n’était pas une personne désagréable. Elle n’était pas différente de la concierge précédente, ni de celle qui avait encore précédé celle-là. Elle était comme toutes les concierges : d’un âge indéfinissable, entre la cinquantaine et soixante-dix ans ; comme toutes les concierges, elle avait le pas traînant, la silhouette massive, le teint blafard, et elle sentait le renfermé. Quand elle n’était pas en train de sortir ou de rentrer les poubelles, de nettoyer les escaliers ou de faire rapidement quelques courses, elle était assise sous l’éclairage au néon de sa petite loge donnant sur le couloir entre rue et cour, laissait sa télévision toujours allumée, faisait de la couture, du repassage ou bien la cuisine, et s’enivrait au gros rouge et au vermouth, comme n’importe quelle autre concierge. Non, il n’avait vraiment rien contre elle. Il avait seulement quelque chose contre les concierges en général, car les concierges étaient des gens qui, par profession, observaient en permanence les autres gens. Et Mme Rocard, tout spécialement, était quelqu’un qui l’observait tout spécialement en permanence, lui, Jonathan. Il était parfaitement impossible de passer devant Mme Rocard sans qu’elle s’en aperçût, ne fût-ce que d’un infime coup d’œil à peine perceptible. Même lorsqu’elle s’était assoupie sur sa chaise, dans sa loge – ce qui était surtout le cas dans les premières heures de l’après-midi et après le repas du soir –, le discret grincement de la porte d’entrée suffisait à l’éveiller pour quelques secondes et à lui faire observer qui passait. Nul être au monde ne remarquait Jonathan aussi souvent et aussi précisément que le faisait Mme Rocard. Il n’avait pas d’amis. À la banque, il faisait en quelque sorte partie des meubles. Les clients le considéraient comme un élément du décor, et non comme une personne. Au supermarché, dans la rue, dans l’autobus (mais quand prenait-il le bus ?), son anonymat était préservé par la masse des autres gens. Il n’y avait en tout et pour tout que Mme Rocard qui le connaissait et le reconnaissait quotidiennement et lui accordait au moins deux fois par jour son attention effrontée. À cette occasion, elle était en mesure d’apprendre sur son compte les choses les plus intimes : quels vêtements il portait ; combien de fois par semaine il changeait de chemise ; s’il s’était lavé les cheveux ; ce qu’il rapportait pour son dîner ; s’il recevait du courrier, et de qui. Et quoique Jonathan, on l’a déjà dit, n’eût vraiment rien à reprocher à Mme Rocard personnellement, et bien qu’il sût fort bien que ses regards indiscrets ne tenaient pas à sa curiosité, mais à sa conscience professionnelle, il n’en sentait pas moins ces regards peser toujours sur lui comme un reproche muet, et chaque fois qu’il passait devant Mme Rocard même après tant d’années –, il était brièvement envahi par une vague brûlante d’indignation : pourquoi diable s’occupe-t-elle une fois de plus de moi ? Pourquoi diable suis-je une fois encore examiné par elle ? Pourquoi ne me laisse-t-elle pas, une bonne fois pour toutes, mon intégrité, en ne faisant pas attention à moi ? Pourquoi les gens sont-ils si importuns ?

Et comme, ce jour-là, compte tenu de ce qui s’était passé, il était particulièrement susceptible, et qu’il pensait transporter avec lui, de la façon la plus visible, toute la misère de son existence, concrétisée par une valise et un manteau d’hiver, les regards de Mme Rocard le touchaient particulièrement au vif, et sa manière de lui lancer « bonjour, monsieur Noël » lui parut être un sarcasme, ni plus ni moins. Et la vague d’indignation que jusque-là il avait toujours endiguée déborda tout d’un coup et déferla en une rage avouée, et il fit ce qu’il n’avait encore jamais fait : alors qu’il avait déjà dépassé Mme Rocard, il s’arrêta, lâcha sa valise et y posa son manteau, puis se retourna ; se retourna, farouchement résolu à répondre enfin à l’insistance de ce regard et de ce bonjour en y opposant quelque chose. Il ne savait pas encore, en marchant vers elle, ce qu’il allait faire ou dire. Mais il savait qu’il allait faire ou dire quelque chose. La vague d’indignation qui avait débordé le porta vers elle, et son courage était sans limite.

Elle avait déchargé ses poubelles et s’apprêtait à regagner sa loge, quand il se planta devant elle, à peu près au milieu de la cour. Ils s’immobilisèrent à environ un demi-mètre de distance. Il n’avait jamais vu de si près son visage blafard. La peau de ses joues tombantes lui parut d’une finesse extrême, comme une soie ancienne et cassante, et ses yeux, ses yeux marron, quand on les voyait de près, n’avaient plus rien d’importun ni d’indiscret, ils avaient plutôt une sorte de douceur et de timidité de jeune fille. Mais Jonathan ne se laissa pas troubler par la vue de détails qui correspondaient bien peu à l’image qu’il avait en lui de Mme Rocard. Pour donner à son intervention un aspect plus officiel, il toucha du doigt sa casquette réglementaire et articula, d’une voix assez tranchante :

« Madame, j’ai un mot à vous dire. » (Pour l’instant, il ne savait toujours pas ce qu’en fait il voulait dire.)

« Oui, monsieur Noël ? » dit Mme Rocard en rejetant la tête en arrière d’un petit mouvement nerveux. On dirait un oiseau, pensa Jonathan ; un petit oiseau qui a peur. Et il répéta son exorde d’un ton tranchant :

« Madame, j’ai à vous dire ceci… » Et puis, à son propre étonnement, il entendit l’indignation, qui le portait toujours, prendre, sans qu’il y fût pour rien, la forme d’une phrase :

« Devant ma chambre, il y a un oiseau, madame. » Puis, plus concrètement :

« Un pigeon, madame. Il est posé devant ma chambre, sur le carrelage. »

Et ce n’est qu’à partir de là qu’il réussit à reprendre le contrôle des paroles qui jaillissaient en bouillonnant de son inconscient et à leur faire emprunter une certaine direction, en ajoutant à titre d’explication :

« Ce pigeon » madame, a déjà sali, avec ses fientes, tout le couloir du sixième étage. »

Mme Rocard se balança à plusieurs reprises d’un pied sur l’autre, rejeta encore un peu plus la tête en arrière et dit :

« D’où vient ce pigeon, monsieur ?

— Je n’en sais rien, dit Jonathan. Sans doute est-il entré par la fenêtre du couloir. Cette fenêtre est ouverte. Cette fenêtre devrait rester toujours fermée. C’est ce qui est dit dans le règlement de l’immeuble.

— C’est sans doute un des étudiants qui l’a ouverte, dit Mme Rocard, à cause de la chaleur.

— C’est bien possible, dit Jonathan. Il n’empêche qu’elle doit toujours rester fermée. Surtout en été. Quand il fait un orage, elle peut battre et se briser. C’est arrivé une fois, dans l’été 1962. À l’époque, cela a coûté cent cinquante francs de remplacer la vitre. Depuis, le règlement de l’immeuble stipule que cette fenêtre doit toujours rester fermée. »

Il se rendait bien compte que cette façon de se référer sans cesse au règlement avait quelque chose de ridicule. Et d’ailleurs cela ne l’intéressait nullement de savoir comment le pigeon était entré. Il ne voulait pas parler plus en détail de ce pigeon, car enfin cet affreux problème ne concernait que lui. Il voulait donner libre cours à l’indignation que lui causaient les regards indiscrets de Mme Rocard, et voilà tout, et c’était chose faite depuis ses premières phrases. L’indignation était à présent retombée. Maintenant, il ne savait plus comment continuer.

« Eh bien, il faut chasser ce pigeon, et refermer la fenêtre », dit Mme Rocard.

Elle disait cela comme si c’eût été la chose la plus simple du monde, et comme si tout, alors, pouvait rentrer dans l’ordre. Jonathan ne disait rien. Son regard était pris au piège au fond de ces yeux marron, et il avait le sentiment de s’y enfoncer comme dans un marécage doux et marron ; il fut obligé de fermer les yeux une seconde pour échapper à ce risque et se dégager, puis de se racler la gorge pour retrouver sa voix.

« Ce qu’il y a, commença-t-il en se raclant encore la gorge, c’est que c’est déjà taché partout. Rien que des taches vertes. Et aussi des plumes. Il a sali tout le couloir. C’est surtout ça, le problème.

— Naturellement, monsieur, dit Mme Rocard, il faut nettoyer le couloir. Mais d’abord on doit chasser ce pigeon.

— Oui, dit Jonathan. Oui, oui… »

Et il pensait : qu’est-ce qu’elle veut dire ? Qu’est-ce qu’elle veut ? Pourquoi dit-elle qu’on doit chasser le pigeon ? Est-ce que par hasard elle veut dire que c’est moi qui dois chasser ce pigeon ? Et il aurait voulu ne s’être jamais risqué à aborder Mme Rocard.

« Oui, oui, reprit-il en bredouillant, on… on doit le chasser. Je… je l’aurais chassé depuis longtemps moi-même, mais je n’en ai pas eu le temps. Je suis pressé. Comme vous voyez, j’ai là mon linge, et mon manteau d’hiver. Il faut que je porte le manteau chez le teinturier, et le linge à la laverie, ensuite il faut que j’aille à mon travail. Je suis très pressé, madame, c’est pour cela que je n’ai pas pu chasser le pigeon. Je voulais simplement vous signaler l’incident. Surtout à cause des taches. Le couloir est sali par les taches qu’a faites ce pigeon, c’est surtout cela le problème, et c’est contraire au règlement. Le règlement stipule que le couloir, l’escalier et les toilettes doivent toujours être tenus propres. »

Il ne se rappelait pas avoir jamais tenu, de toute sa vie, un discours aussi abracadabrant. Il lui semblait que les mensonges y sautaient aux yeux, et l’unique vérité qu’ils auraient dû dissimuler (à savoir que jamais, au grand jamais, il ne pourrait chasser ce pigeon, et que c’était au contraire le pigeon qui l’avait depuis longtemps chassé lui-même), cette vérité éclatait au grand jour et de la manière la plus gênante ; et même si Mme Rocard ne l’avait pas perçue à travers ses propos, elle ne pouvait pas ne pas la lire maintenant sur son visage, car il sentait qu’il avait terriblement chaud, que le sang lui montait à la tête et que ses joues étaient brûlantes de honte. Mais Mme Rocard fit comme si elle n’avait rien remarqué (ou peut-être n’avait-elle vraiment rien remarqué ?), elle dit seulement :

« Je vous remercie de m’avoir prévenue, monsieur. Je m’en occuperai, à l’occasion. »

Et elle baissa la tête, contourna Jonathan et, en traînant les pieds, se dirigea vers le réduit où se trouvaient ses toilettes, à côté de sa loge, et y disparut. Jonathan l’avait suivie des yeux. S’il avait eu encore le moindre espoir que quelqu’un le délivre du pigeon, cet espoir s’évanouit au spectacle désolant de Mme Rocard disparaissant dans le réduit de ses toilettes.

Elle ne va s’occuper de rien, songea-t-il, de rien du tout. Pourquoi le ferait-elle, d’ailleurs ? Elle n’est que concierge, après tout, et tenue à ce titre de balayer l’escalier et le couloir, et de nettoyer une fois par semaine le w-c commun, non de chasser un pigeon. Cet après-midi au plus tard, elle se soûlera au vermouth et oubliera toute l’affaire, si elle ne l’a pas déjà oubliée à cet instant…

4

JONATHAN fut ponctuellement à huit heures quinze devant la banque, cinq minutes exactement avant que n’arrivent le sous-directeur, M. Vilman, et Mme Roques, la caissière en chef. À eux trois, ils ouvrirent la grande porte : Jonathan la grille articulée extérieure, Mme Roques la porte extérieure en verre blindé, M. Vilman la porte intérieure en verre blindé. Puis, avec leurs clés spéciales, Jonathan et M. Vilman coupèrent le dispositif d’alarme ; ensuite, Jonathan et Mme Roques ouvrirent la porte coupe-feu à deux serrures qui donnait sur le sous-sol, où Mme Roques et M. Vilman disparurent alors, afin d’aller ouvrir la salle des coffres avec leurs clés complémentaires, tandis que Jonathan, ayant enfermé son parapluie, sa valise et son manteau d’hiver dans le placard métallique qui se trouvait à côté des toilettes, prenait place derrière la porte intérieure en verre blindé et faisait entrer les uns après les autres les employés qui arrivaient, appuyant pour cela sur deux boutons qui déverrouillaient électriquement, l’une après l’autre, les deux portes en verre blindé du sas d’accès. À huit heures quarante-cinq, le personnel était au complet, chacun s’était installé à son poste, derrière les guichets, à la caisse ou dans les bureaux, et Jonathan sortait de la banque pour prendre sa faction sur les marches de marbre, devant la grande porte. Son service proprement dit commençait.

Ce service, depuis trente ans, consistait purement et simplement, pour Jonathan, le matin de neuf heures à treize heures et l’après-midi de quatorze heures trente à dix-sept heures trente, à rester debout devant la grande porte, ou tout au plus à arpenter d’un pas posé la plus basse des marches de marbre. Vers neuf heures et demie, ainsi qu’entre seize heures trente et dix-sept heures, il y avait une petite diversion, provoquée par l’arrivée ou bien le départ de la limousine de M. Roedel, le directeur. Il s’agissait alors de quitter sa faction sur la marche de marbre, de longer rapidement, sur douze mètres environ, la façade de la banque jusqu’au porche qui donnait accès à la cour intérieure, d’en ouvrir la lourde grille de fer, de porter la main à la lisière de sa casquette en un respectueux salut, et de faire entrer la limousine. Une procédure analogue pouvait aussi se dérouler en début de matinée ou en fin d’après-midi, quand se présentait la camionnette blindée bleue de la Brink’s, pour les transports de fonds. Ce véhicule aussi exigeait qu’on ouvrit la grille, ses occupants aussi avaient droit à un salut, mais ce n’était pas le salut respectueux, la main bien tendue portée à la lisière de la casquette, c’était le petit salut plus expéditif, de collègue à collègue, l’index seul venant effleurer la casquette. À part cela, il ne se passait rien. Jonathan restait là debout, regardait fixement devant lui, et attendait. Parfois, il regardait ses pieds ; parfois, il regardait le trottoir ; parfois, il regardait le café, de l’autre côté de la rue. Parfois, sur la plus basse des marches, il faisait sept pas vers la gauche et sept pas vers la droite, ou bien il quittait la marche du bas et se mettait sur celle du milieu, et parfois, quand le soleil tapait trop fort et que la chaleur faisait sourdre la sueur contre le cuir de sa casquette, il gravissait même la troisième marche, qui était à l’ombre du fronton de la grande porte, et, après s’être brièvement découvert pour s’essuyer le front du bas de sa manche, il y restait debout, regardait fixement devant lui, et attendait.

Il avait calculé un jour que, jusqu’à sa retraite, il aurait passé, debout sur ces trois marches de marbre, soixante-quinze mille heures. Il serait alors à coup sûr la personne qui dans tout Paris – et sans doute aussi dans toute la France – serait restée le plus longtemps debout à un seul et même endroit. C’était vraisemblablement déjà le cas, bien qu’il n’eût encore passé que cinquante-cinq mille heures sur les marches de marbre. Car il n’y avait plus que de très rares vigiles à être ainsi, dans la ville, employés à poste fixe. La plupart des banques avaient passé contrat avec des sociétés de gardiennage et se faisaient fournir par elles ces jeunes types qui se plantaient devant leurs portes, jambes écartées et l’air vachard, et qui au bout de quelques mois, ou souvent de quelques semaines seulement, étaient remplacés par d’autres types à l’air tout aussi vachard, et ce, pour de prétendues raisons psychologiques : à ce qu’on disait, l’attention d’un vigile se relâchait s’il était trop longtemps affecté au même endroit, sa perception de ce qui se passait alentour s’émoussait, il devenait paresseux, négligent et donc inapte à sa mission…

Des âneries, tout ça ! Jonathan savait à quoi s’en tenir : l’attention du vigile se relâchait complètement en quelques heures déjà. Ce qui se passait autour de lui, et à plus forte raison ces centaines de personnes qui entraient dans la banque, dès le premier jour il ne les percevait pas consciemment, et d’ailleurs ce n’était nullement nécessaire, car de toute manière on ne pouvait pas distinguer un bandit d’un client. Et même si le vigile en avait été capable et s’était jeté au-devant du bandit, il se serait fait abattre et supprimer bien avant d’avoir même pu déboutonner l’étui de son pistolet, car le bandit possédait sur le vigile l’avantage irrattrapable de la surprise.

Une sorte de sphinx, voilà comment Jonathan – qui, en effet, avait lu un jour quelque chose sur les sphinx dans l’un de ses livres – voyait le vigile : une sorte de sphinx. Son efficacité ne tenait pas à quelque action, mais à sa simple présence physique. C’est elle et elle seule qu’il opposait au bandit potentiel. « Il faudra que tu passes devant moi », dit le sphinx au pilleur de sépultures, « je ne puis pas t’empêcher d’agir, mais il faudra que tu passes devant moi ; et si tu l’oses, alors gare à la vengeance des dieux, et des mânes du pharaon ! » Et le vigile, lui, dit : « Il faudra que tu passes devant moi, je ne puis pas t’empêcher d’agir, mais si tu l’oses, il faudra que tu m’abattes, et alors gare à la vengeance des tribunaux, sous la forme d’une condamnation pour meurtre ! »

Cela dit, Jonathan savait fort bien que le sphinx disposait de sanctions beaucoup plus efficaces que le vigile. La vengeance des dieux, un vigile ne pouvait en brandir la menace. Et même dans le cas où le bandit se moquait des sanctions, le sphinx ne courait guère de danger. Il était taillé dans le basalte, dans le rocher massif, il était coulé dans le bronze ou solidement scellé. Il survivait sans peine de cinq mille ans à un pillage… tandis que, si l’on tentait de piller une banque, le vigile ne pouvait immanquablement qu’y laisser sa vie au bout de cinq secondes. Et cependant ils se ressemblaient, trouvait Jonathan, le sphinx et le vigile, car leur pouvoir, à l’un comme à l’autre, n’était pas d’ordre instrumental, mais d’ordre symbolique. Et c’est avec la conscience de ce pouvoir symbolique qui faisait toute sa fierté et tout son amour propre, qui lui donnait énergie et endurance, qui le cuirassait mieux que l’attention, que son arme ou bien le verre blindé, que Jonathan Noël se tenait sur les marches de marbre de la banque et y restait en faction depuis bientôt trente ans, sans éprouver ni peur, ni doutes, ni le moindre sentiment d’insatisfaction, et sans prendre l’air vachard, jusqu’à ce jour. Mais aujourd’hui, tout était différent. Aujourd’hui, rien à faire, Jonathan n’arrivait pas à retrouver son calme de sphinx. Au bout de quelques minutes seulement, il sentit tout le poids de son corps peser douloureusement sur la plante de ses pieds, il reporta ce fardeau d’un pied sur l’autre et, en changeant ainsi plusieurs fois, se mit à perdre un peu l’équilibre et dut exécuter des petits pas de côté pour que son centre de gravité ne s’écartât point du strict fil à plomb sur lequel il l’avait jusqu’à présent toujours impeccablement maintenu. Et puis, tout d’un coup, il sentit des démangeaisons sur le haut de ses cuisses, sur les flancs de sa poitrine et derrière son cou. Au bout d’un moment, le front lui démangea comme s’il était devenu sec et rugueux, comme parfois en hiver, et pourtant il faisait à présent très chaud, et même anormalement chaud pour neuf heures un quart, son front était déjà humide comme il n’aurait dû l’être en fait que vers onze heures trente… La démangeaison gagnait les bras, la poitrine, les jambes, gagnait tous les endroits où il y avait de la peau, et Jonathan aurait voulu se gratter, goulûment et sans retenue aucune, mais c’était tout à fait hors de question, qu’un vigile se gratte en pleine rue ! Aussi il respira bien à fond, bomba le torse, puis courba l’échine, décontracta son dos, leva et rabaissa les épaules et, de la sorte, se frotta de l’intérieur contre ses propres vêtements, afin de se soulager. À vrai dire, ces contorsions et tressaillements insolites ne firent qu’accentuer l’impression de déséquilibre, et bientôt les petits pas de côté ne suffirent plus pour rester droit, et Jonathan se vit contraint de renoncer, contre toute habitude, à sa posture de sentinelle figée avant même que n’apparaisse, vers neuf heures et demie, la limousine de M. Roedel, et de passer déjà au va-et-vient, sept pas vers la gauche, sept pas vers la droite. Il s’efforça alors de river son regard sur l’arête de la deuxième marche de marbre et de l’y faire aller et venir comme une sorte de wagonnet sur un rail bien fixé, afin que cette image, constante et distillée avec monotonie, de l’arête de marbre ramène en lui l’impassibilité de sphinx à laquelle il aspirait, qui lui ferait oublier le poids de son corps, la démangeaison de sa peau et, plus généralement, tout cet étrange tumulte qui régnait dans son corps et dans son esprit. Mais il n’y avait rien à faire. Le wagonnet déraillait sans cesse. Chaque fois qu’il clignait des yeux, son regard lâchait cette satanée arête de pierre et dérapait vers autre chose : un bout de journal sur le trottoir ; un pied dans une chaussette bleue ; un dos de femme ; un panier à provisions avec des pains dedans ; la poignée de la porte extérieure en verre blindé ; la carotte rouge et lumineuse signalant le bureau de tabac du café d’en face ; une bicyclette, un chapeau de paille, un visage… Et nulle part il ne parvenait à s’agripper, à se fixer un nouveau point de repère qui lui permit de s’y retrouver et de se ressaisir. À peine venait-il de cadrer ce chapeau de paille sur sa droite qu’un autobus emportait le regard vers le bas de la rue, à gauche, pour passer le relais, quelques mètres plus loin, à une voiture de sport blanche qui faisait remonter le regard vers la droite où, entre-temps, le chapeau de paille avait disparu : l’œil le cherchait en vain dans la foule des passants, dans la foule des chapeaux, il s’accrochait à une rose qui se balançait sur un tout autre chapeau, il s’en arrachait, retombait enfin sur l’arête de la marche, ne pouvait à nouveau s’y poser tranquillement, s’égarait encore, sans pouvoir tenir en place, de point en point, de tache en tache, de ligne en ligne… On aurait dit qu’il y avait dans l’air cet ondoiement de grosse chaleur qu’on voit seulement par les après-midi de canicule. Des voiles transparents frémissaient devant les choses. Les contours des immeubles, les arêtes et les rebords des toits se détachaient avec un éclat cru et, en même temps, ils étaient flous, comme effrangés. Les bordures des caniveaux et les joints des dalles du trottoir, que d’habitude on aurait dit tracés à la règle, ondulaient en courbes chatoyantes. Et les femmes aujourd’hui semblaient toutes porter des robes de couleurs vives, elles passaient comme une flamme qui court, captaient irrésistiblement le regard et pourtant ne le laissaient pas se poser. Plus rien n’avait de contours nets. Rien ne se laissait plus fixer précisément. Tout tremblotait. Ce sont les yeux, pensa Jonathan. Du jour au lendemain, je suis devenu myope. Il me faut des lunettes. Enfant, il avait dû à un certain moment porter des lunettes, pas fortes, zéro dioptrie soixante-quinze de chaque côté. C’était très étrange, que cette myopie revînt le tracasser maintenant, à son âge. En vieillissant, on devenait plutôt presbyte, d’après ce qu’il avait lu, et si l’on était myope, ça s’atténuait Peut-être que ce n’était pas du tout d’une myopie classique qu’il souffrait, mais d’une affection à laquelle des lunettes ne pourraient rien : une cataracte, un glaucome, un décollement de la rétine, un cancer de l’œil, une tumeur au cerveau qui comprimait le nerf optique… Il était tellement occupé par cette idée atroce que des coups de klaxon réitérés ne parvinrent pas vraiment jusqu’à sa conscience. Ce n’est qu’à la quatrième ou cinquième fois – on klaxonnait à présent longuement – qu’il entendit et réagit et leva la tête : et effectivement, voilà que la limousine de M. Roedel était arrêtée devant la grille du porche ! On klaxonnait de nouveau, et l’on faisait même signe de la main, comme si l’on attendait depuis déjà quelques bonnes minutes. Devant la grille du porche ! La limousine de M. Roedel ! Jamais il n’avait raté son approche. D’habitude, il n’avait même pas besoin de regarder, il la sentait venir, il l’entendait au chuintement du moteur ; il aurait pu dormir, il se serait réveillé comme un chien quand approchait la limousine de M. Roedel. Il ne se hâta pas, il se précipita – dans son empressement, il manqua tomber –, il déverrouilla la grille, la fit coulisser, salua, fit passer la voiture ; il sentit que son cœur battait et que sa main tremblait contre sa casquette. Quand il eut fermé la grille et qu’il fut revenu devant la grande porte, il était inondé de sueur. « Tu as raté la limousine de M. Roedel », murmura-t-il à part lui d’une voix étranglée de désespoir, et « répéta, comme s’il ne parvenait pas lui-même à le comprendre : « Tu as raté la limousine de M, Roedel… Tu l’as ratée, tu n’as pas fait ce que tu devais, tu as gravement failli à ta mission, tu n’es pas seulement aveugle, tu es sourd, tu es vieux et fini, tu n’es plus capable d’être vigile. » Il était parvenu jusqu’à la marche la plus basse du perron de marbre, il la gravit et tenta de reprendre sa posture de factionnaire. Il se rendit compte tout de suite qu’il n’y arrivait pas. Les épaules ne voulaient plus tenir droites, les bras pendouillaient le long de la couture du pantalon. Il savait qu’en cet instant il avait une allure ridicule, et il ne pouvait rien y faire. Du fond de son désespoir muet, il regardait le trottoir, la chaussée, le café d’en face. La vibration de l’air avait cessé. Les choses étaient de nouveau d’aplomb, les lignes filaient tout droit, le monde devant ses yeux était limpide. Il entendait le bruit de la circulation, le souffle aigu des portes d’autobus, les commandes lancées par les garçons du café, et les talons hauts des femmes qui claquaient sur le trottoir. Ni sa vue ni son ouïe n’étaient amoindries en aucune façon. Mais la sueur ruisselait à flots de son front. Il se sentait faible. Il se retourna, monta sur la deuxième marche, monta sur la troisième et se mit à l’ombre, juste devant la colonne qui flanquait la porte extérieure en verre blindé. Il croisa les mains derrière son dos de telle sorte qu’elles touchaient la colonne. Puis il se laissa légèrement aller en arrière et s’appuya sur ses mains, sur la colonne, pour, la première fois de ses trente ans de service. Et quelques secondes durant, il ferma les yeux. Tellement il avait honte.

5

PENDANT la pause de midi, il alla chercher dans le placard métallique sa valise, son manteau et son parapluie, et il se rendit dans la rue Saint-Placide toute proche, où se trouvait un petit hôtel hébergeant surtout des étudiants et des travailleurs immigrés. Il demanda la chambre la moins chère, on lui en proposa une à cinquante-cinq francs, il la prit sans la voir, paya d’avance et laissa son bagage à la réception. Dans un stand, sur le trottoir, il s’acheta deux petits pains aux raisins et un carton de lait, puis gagna le square Boucicaut, devant les grands magasins du Bon Marché. Il s’assit sur un banc à l’ombre, et mangea. Deux bancs plus loin, un clochard s’était installé. Il avait une bouteille de vin blanc entre les cuisses, une demi-baguette dans une main et, à côté de lui sur le banc, un sachet en papier avec des sardines fumées. Il tirait les sardines du sachet l’une après l’autre par la queue, puis d’un coup de dent il leur coupait la tête, la crachait au loin et mettait tout le reste d’un seul coup dans sa bouche. Là-dessus une bouchée de pain, une bonne gorgée au goulot, et un soupir de contentement. Jonathan connaissait l’homme. En hiver, il était toujours assis devant l’entrée des livreurs du grand magasin, sur les grilles de la chaufferie ; et, en été, devant les boutiques de la rue de Sèvres, ou le porche du foyer, ou à côté du bureau de poste. Il vivait depuis des dizaines d’années dans ce quartier, depuis tout aussi longtemps que Jonathan. Et Jonathan se rappelait qu’à l’époque, trente ans plus tôt, lorsqu’il l’avait vu pour la première fois, il avait senti une espèce de furieuse jalousie monter en lui, une jalousie pour la manière insouciante dont cet homme menait sa vie. Tandis que Jonathan prenait son service tous les jours à neuf heures pile, le clochard ne rappliquait souvent que vers dix ou onze heures ; tandis que Jonathan devait se tenir au garde-à-vous, l’autre se vautrait tout à son aise sur son bout de carton, et en fumant ; tandis qu’heure après heure, jour après jour et année après année, Jonathan montait la garde devant une banque en y risquant sa vie et qu’il gagnait durement de quoi vivre en exerçant cette activité, ce type se contentait de s’en remettre à la pitié et à la charité de ses semblables, qui jetaient de l’argent liquide dans sa casquette. Et jamais il ne paraissait de mauvaise humeur, même pas quand la casquette restait vide ; jamais il ne semblait souffrir, ou avoir peur, ou même seulement s’ennuyer. Il émanait toujours de lui une assurance et une satisfaction révoltantes, l’aura ostentatoire et provocante de la liberté. Mais voilà qu’un jour, au milieu des années soixante, en automne, comme Jonathan allait à la poste de la rue Dupin, trébuchant presque en y entrant sur une bouteille de vin posée sur le bout de carton, entre un sac en plastique et la casquette qu’il connaissait bien, avec ses quelques pièces de monnaie, et comme pendant un instant il cherchait involontairement des yeux le clochard – non que celui-ci lui manquât en tant que personne, mais parce qu’il manquait le centre de cette nature morte à la bouteille, au carton et au sac –, voilà qu’il l’aperçut de l’autre côté de la chaussée, accroupi entre deux voitures arrêtées, et il vit qu’il faisait là ses besoins : il était à croupetons à côté du caniveau, la culotte baissée jusqu’aux genoux, son derrière était tourné vers Jonathan, le derrière était complètement nu, les gens passaient, tout le monde pouvait le voir, un derrière blanc comme un navet, bigarré de taches bleues et d’escarres rougeâtres, aussi mal en point que le derrière d’un vieillard grabataire – et cet homme n’était pas plus vieux que ne l’était alors Jonathan lui-même, trente ans peut-être, trente-cinq ans tout au plus. Et de ce pauvre derrière maltraité, voilà qu’un jet de brouet brun giclait sur le pavé, avec une violence et une abondance énormes, il se formait une mare, un lac qui déferlait sur les chaussures, et des éclaboussures en tous sens maculaient les chaussettes, les cuisses, le pantalon, la chemise, tout…